更多的民族情结

更多的民族情结1998年,具本昌开始着迷于一种名为“泰愁”(Talchum)的韩国民间传统假面舞。具本昌在拍摄《面具》这一组作品时,没有选择演员表演时的场面,而是无一例外地让演员戴着表演时的面具站立在相机前。“我不希望表演中的情感影响观众在观看我的作品时的情绪。《面具》的悲剧不仅仅是舞蹈中故事的伤感,而是面具背后那张脸与遮盖他的面具之间无法调和的矛盾的

悲剧。”

到了2004年,具本昌基本上停止了之前几个系列作品的创作,而将所有的时间和精力都投入到《白瓷》这组作品的拍摄中来。

《白瓷》这组作品可以视作是《面具》的延续。具本昌为了这组作品,在两年内走遍了韩国国内、纽约、伦敦、日本等世界各地的美术馆和博物馆,并对其中收藏的朝鲜时代的白瓷进行拍摄。所有作品的最终形态都呈现为一种极简主义的风格特征,这种稳定且纯粹的,不加修饰的空间感和造型感继承了具本昌此前的作品风格,并在这组作品中发展成为其本人的一种标志性风格。

具本昌的《白瓷》不仅仅具有摄影艺术的意义,同时,也是一件重要的文化文本。这一系列中的所有瓷器都生产并使用于朝鲜时代的韩国,但是如今却散落于世界各地,进入文化结构完全不同的收藏体系之内。

具本昌拍摄《白瓷》的过程其实更像是以一种影像的形式完成了对这些瓷器以及这些瓷器所代表的文化和历史的重新集合和回归。

“其实,无论是面具,还是白瓷,其本身都已经没有了原有的功能性。在当代的语境下,它们只是历史遗留下来的标本,只剩下了外表,里面变成了空壳。对于摄影也是一样,摄影能够留下的也只不过那转瞬即逝的表象。而照片则是时间的遗留物,是时间的标本。”

韩国当代摄影的旗手

韩国当代摄影的旗手从上世纪90年代中期起,具本昌的作品便几乎出现在所有重要的国际性摄影展和摄影节之中。他的作品已然成为外界了解和理解韩国摄影的出发点和切入点。同时具本昌的摄影作品几乎影响了韩国国内年轻一代摄影师的创作和实践。甚至有一些学生将其摄影风格改造运用到时尚摄影中去,在杂志界和广告界开创了一片新天地。

近年来,具本昌开始以策展人的新身份参与世界上的摄影活动,越来越多的韩国年轻摄影师被具本昌发现并推荐到重要的国际性展览中去,他的努力使得韩国当代摄影的发展呈现出更为良好的状态。

关于具本昌的链接阅读

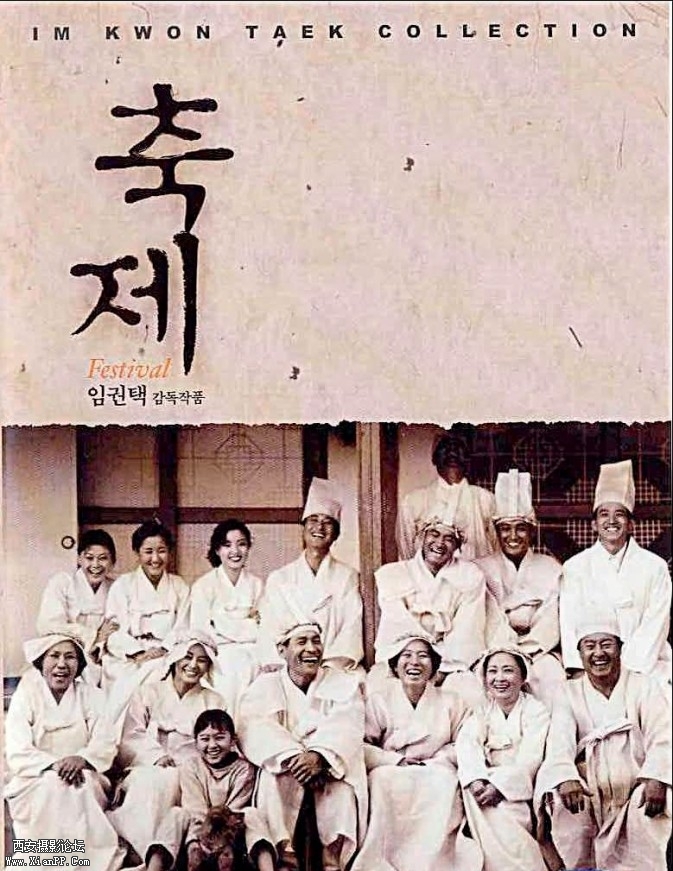

具本昌在1996年为韩国电影《祝祭》 (Festival) 拍摄的海报,从那时起,他就开始了和韩国最著名的一系列导演合作

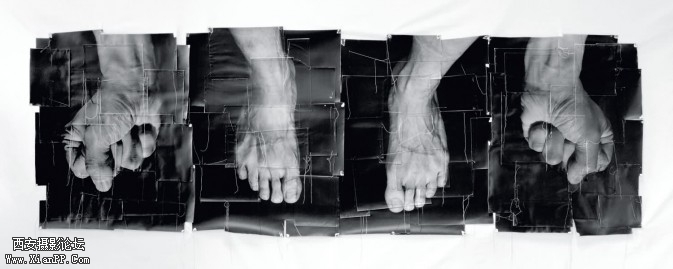

具本昌的代表作《白瓷》之一,通过这组作品的拍摄,他完成了一次对其民族文化 源头进行追溯的个人之旅。