所谓“风格 ”就我目前的理解,所谓风格是靠庞大的累积,是今天之前的你的总和,从你已经开始表达自己开始。

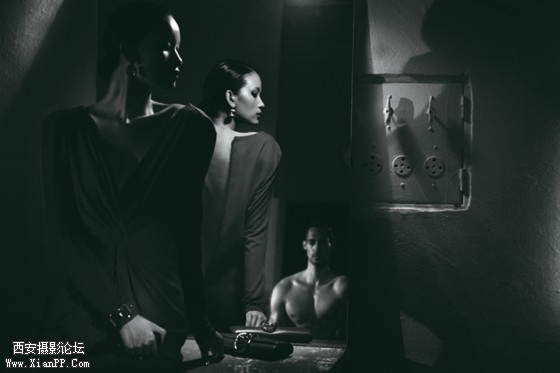

很难定论是什么时间形成了风格,因为每一个时期受到的影响是不一样的。刚出道的时候可能最后一位师傅影响最大,然后慢慢摸索自己,这是我的理解。我很喜欢我最后一位师父那时候的风格。她是个留日的女摄影师”高媛”。有着平稳又略带女性敏感度的特质。但我一开始独立拍摄,好像就被一直压抑在心里面的一种混沌的力量拉扯,完全不主流,十足的歇斯底里。好像一下子就要把压抑几十年的,躲在最角落的那些浑沌,全部讲明白(这也是很多刚出道摄影师常出现的问题,讲太多,只会放,不懂得收)。然后开始商业拍摄才从以前师傅的影子里走出来(但商业拍摄,常常只是听话的技术员)。比较娴熟后,才终于像个刚长大的孩子,敢在大人的面前开口说话。开始把自己的喜好放到商业作品中。但我比较幸运的是,这些事不是在最开始的时就碰到,至少最开始的几个商业案子都是喜欢我那种假扮成人、强说愁绪的风格而找上我的,所以,很贴近当时的自我,也因为如此,刚出道就被业内的人关注。我的出道算是很快,后来接太多案子,开始一些纯技术性,没有思考的案子拍摄,拍久了也终究贫血。所以才决定放掉所有的,一切重新来过。毕竟我不是属于只把摄影拿来挣钱的那一类人。

刚刚重来的时候,我还担心会不会回不去最初的状态? 但几年的调整,我觉得现在的状态比刚出道的时候要好很多,这还让我蛮欣慰的。最近才开始思考”本我”是什么?(对于一个20年一直在做别人的我来说,这摸索有点辛苦)。也许现在我才要开始放”我是谁”这个概念到我的作品里面。

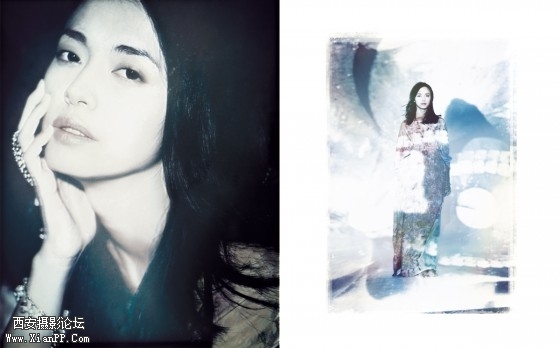

我觉得我也跟很多摄影师一样,越拍到后面,则童年影响越深,一直觉得那才是原来的我,还没被社会影响过的,相对纯净。所以,我一直很喜欢比较抽象的影像,可以让人家停下来用心看,会产生幻想的影像。像是我在憧憬我的童年,赞叹我童年时候小脑袋里的诸多奇异幻想。摄影如此,人生观也如此。总希望我可以活的像个孩子。那已经是绝对奢侈的期盼了。所以,我现在也期待我的摄影,越少目的越好。

关于“目的”“目的”才是影响影像最多的环节。不管这目的是外加的,还是自我期许的,都一样。一有目的,就开始有框框,就不能把能量放到最大,不能把自己放的更透彻,就不是”自己”。

我期盼商业拍摄可以让我这样一个含有内功的小孩子,随手创作。好作品也许不是苦心经营,靠的是长期训练的敏感度和内在的底蕴,从感应到起始,还没进入思考,就已经出手并瞬间完成。而我是个幸运的小孩,刚说出想法,就有几家客户愿意让我这样拍摄。我实在没什么好抱怨的了,有时我也笑的像个孩子。

当然,这样的想法,最难说服的,就是商业拍摄了。其他如杂志和创作。创作是不用说了,一定没问题,是”纯自己”。 杂志的部分,会慢慢等我这样拍摄的成果出来,形成一种风格,逐渐会产生被期待惊喜,而后自然会水到渠成。

所以,我现在思考的已经不是拍什么案子,可以放进去多少的”自己”,而是自我纯化,把自己放大、挖深,把自己变成风格本身,然后喜欢这样的人才来找我拍摄。这样,所有的人都能有最大惊奇的收获,我也幸福,对方也满足……